É a última vez que falo sobre isso: o mundo tá acabando. De novo.

Parece contraditório, em meio a todas essas formas de colapso, enunciar o que este título enuncia. Não vão nos matar agora, apesar de que já́ nos matam. Não preciso retornar aos cenários. Os nomes não saem de nossas cabeças, apesar de concorrerem aos campos de esquecimento que formam a memória brasileira. Mas já não escrevo para despertar a empatia de quem nos mata. Esta carta, eu dedico àquelas que vibram e vivem apesar de; na contradição entre a imposição de morte social e as nossas vidas irredutíveis a ela.

Não vão nos matar agora porque ainda estamos aqui. Com nossas mortas amontoadas, clamando por justiça, em becos infinitos, por todos os lugares. Nós estamos aqui e elas estão conosco, ouvindo esta conversa e nutrindo o apocalipse do mundo de quem nos mata.

Já́ não temos tempo, mas sabemos bem que o tempo não anda só́ para a frente. Não vim aqui para cantar a esperança. Não temo a negatividade desta época, porque aprendi com os cálculos de Denise Ferreira da Silva que menos com menos dá mais e, portanto, nossas vidas negativadas se somam e se multiplicam à revelia. Então eu vim para cantar à revelia.

À revelia do mundo, eu as convoco a viver apesar de tudo. Na radicalidade do impossível. Aqui, onde todas as portas estão fechadas, e por isso mesmo somos levadas a conhecer o mapa das brechas. Aqui, onde a noite infinita já́ não nos assusta, porque nossos olhares comungam com o escuro e com a indefinição das formas. Aqui, onde apenas morremos quando precisamos recriar nossos corpos e vidas. Aqui, onde os cálculos da política falham em atualizar suas totalizações. Aqui, onde não somos a promessa, mas o milagre. Aqui, onde não nos cabe salvar o mundo, o Brasil ou o que quer que seja. Onde nossas vidas impossíveis se manifestam umas nas outras e manifestam, com sua dissonância, dimensões e modalidades de mundo que nos recusamos a entregar ao poder. Aqui. Aqui ainda.

Em 21 de junho de 2020, eu tentei começar a escrever esta carta. Não fiz mais do que um parágrafo, no qual dizia:

“Inicio esta escrita numa casa provisória, na cidade de Lisboa, onde estive retida ao longo dos últimos três meses em função das medidas de contenção da pandemia de covid-19 no continente europeu. De dentro do condomínio fechado onde me encontro, olhar o Brasil agora implica medir cada passo dessa distância, e testemunhar de longe a dor do território enquanto ela se materializa no meu corpo.”

Hoje é 21 de novembro de 2020. Depois de dar um salto e voltar pra casa, perder a casa, cortar a base, ficar sem base de novo, consegui enfim voltar à casa provisória onde comecei a escrever esta carta. No intervalo, tudo e nada mudou. A fúria e a agonia condensadas foram tornadas pedra, pedra quente, pedra de lava. Despedaçada pela grande velocidade das idas e vindas de dados e luzes na tela. Ainda ontem, desde a minha distância, eu testemunhei a proliferação de conteúdos sobre mais um assassinato — a execução pública de João Alberto Silveira Freitas por um grupo de seguranças chancelados pela rede francesa de supermercados Carrefour em Porto Alegre. Tudo transmitido e comunicado, nesta cidade infinita e infinitamente vigiada que é a internet.

Não estou exilada. Da posição onde me encontro, posso dizer: não há exílio. Poucos meses atrás, Bruno Candé foi assassinado em Lisboa por um velho ex-combatente da guerra colonial em Angola, Evaristo Marinho. E este não é um caso isolado, assim como Portugal também não está isolado em relação à violência racial que opera por todos os cantos deste continente e além. Tudo nos leva a crer que estamos cercadas, que onde há nação há brutalidade, e onde há brutalidade nós somos o alvo.

Mas nós também estamos onde a mira não alcança, porque embora não haja exílio, há a fuga. A fuga para onde estas palavras rumam. A fuga onde a gente se encontra.

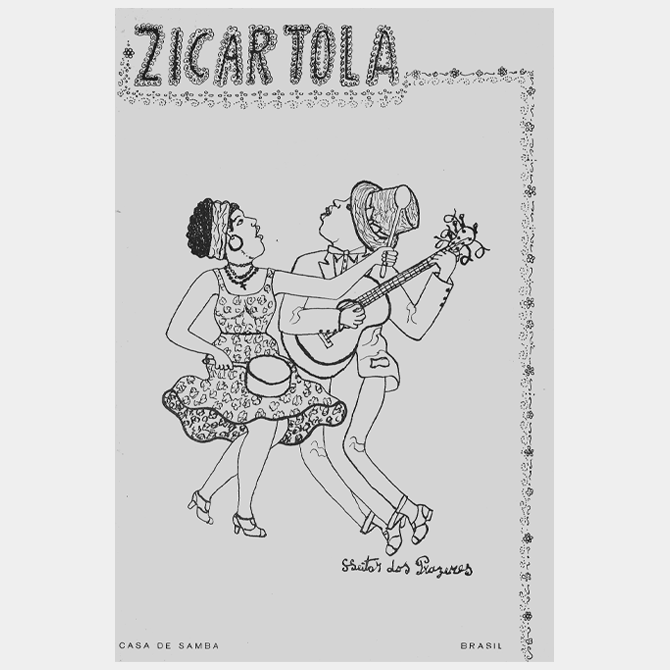

Sinto que comecei a fugir do Brasil antes mesmo de migrar. Sinto que isso é verdade para muitas de nós. O Brasil, em sua autodescrição como promessa utópica de um mundo pós-racial, configura-se, mais bem, como uma distopia antinegra e anti-indígena, em que as figurações de uma liberdade carnavalizada expressam não a ruptura com todas as normas, mas seu excesso. O Brasil, essa ficção colonizada e recolonial, submissa ao imperialismo e imperialista, dominada e dominante, nunca serviu de fato ao propósito das lutas contínuas por liberação do território e dos corpos subjugados em sua construção.

Fugir do Brasil não significa, necessariamente, migrar, porque os limites territoriais impostos à terra são seu cativeiro e não sua definição. Brasil é o que acontece quando a milícia do presidente executa Marielle, quando a Marinha tenta obstruir o direito do Quilombo do Rio dos Macacos às suas terras, quando o Amapá́ tem a eletricidade e a dignidade roubadas pela Isolux, quando a lama da Vale soterra cidades, quando o irmão do grande herdeiro explora suas minas de diamante, quando o cerrado e a floresta queimam, quando uma de nós se suicida, quando uma travesti é assassinada, a cada tiro da polícia, de qualquer polícia, pública ou privada. O Brasil é o que asfixia e mata. O Brasil é a chacina.

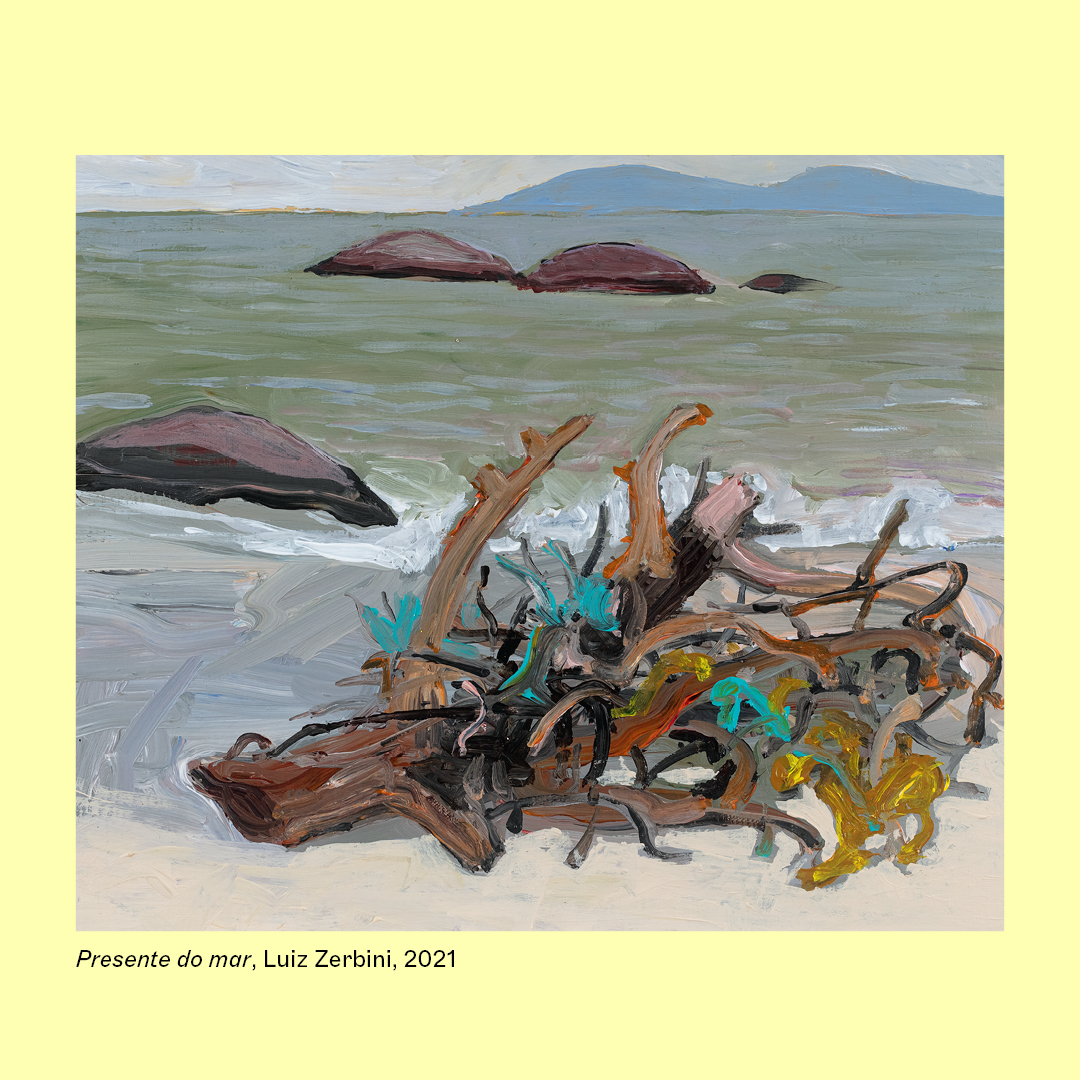

Toda a beleza e todo respiro que existem vieram a ser apesar do Brasil. Então é para o apesar, para o terreno da força que contradiz toda brutalidade, que estas palavras fogem. Elas fogem para a beleza, mesmo que para isso tenham de passar por campos em chamas. A meta não é tanto o outro lado, mas o aqui, esse aqui para onde estamos indo e onde já estamos. O aqui de onde viemos.

!['Museu Nacional [Todas as vozes do fogo]' por Rita von Hunty](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/vnda-cockpit/www-cobogo-com-br/2024/01/12/65a1764a763c5IMG_3322.JPG)